News

ペドロ・コスタ スペシャルインタビュー!

ポルトガル映画の名匠ペドロ・コスタ監督の国内初の大規模個展を開催します。『ヴァンダの部屋』(2000)や『ヴィタリナ』(2019)をはじめとする革新的な映画作品で高い評価を得てきたコスタ監督は、美術館での展覧会にも野心的に取り組んでおり、これまでセラルヴェス美術館(ポルト)やポンピドゥー・センター(パリ)などでイメージとその記憶のあり方を探求する展示作品を発表してきました。映画の領域にとどまらない作品を縦横に展開する本展にこめた思いについてお話しをうかがいました。

2025.9 東京都写真美術館ニュース「eyes」122号掲載

インタビュー:東京都写真美術館

構成:衣笠真二郎

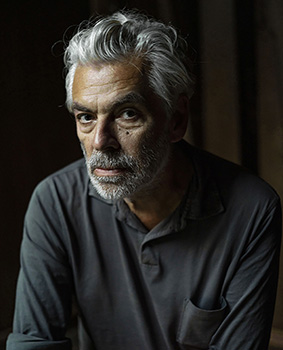

ペドロ・コスタ 撮影:新井孝明

今回の個展は、『ヴァンダの部屋』から『火の娘たち』までに至るご自身の映画作品と関係の深いさまざまなヴィデオ・インスタレーションやポートレイト、当館が所蔵しているジェイコブ・リースの写真作品などから構成されています。美術館という空間でこれらの映像を取り扱うにあたって特別な構想が必要とされたのではないでしょうか。

私は映画をそのまま美術館に持ち込むようにしています。美術館のために何かを新しく作るのではなく、あくまで自分がすでに映画でやってきたことを展示空間に置いているのです。ただ映画館の上映と美術館の展示では、映像の繫がり方が違います。映画ではひとつの流れとして編集されますが、美術館では少し断片的で分離されていたりします。だから私にとってこの展覧会は旅だと思っています。来場者がチケットを購入し、展示室に入ってそれぞれが鑑賞しながら、自分の中で断片を拾い集めていく。ここを訪れた人自身が編集者になるのです。離れ離れの人物や顔、音楽やしぐさの断片を通して、来場者が自分自身の経験を組み立てていく。そう呼びたければ、それを物語と呼んでもよいと思います。

ペドロ・コスタ《火の娘たち》2019年 撮影:中川周

この展覧会の中ではとりわけ作品同士の音が重なり合うことが強く肯定されているように思います。

《火の娘たち(2022)》では3人の女性が同じ曲を歌っているのですが、それぞれが別々に歌うことで、時には調和し、時には互いに対話をしているかのように響きます。実際撮影している時にバロック音楽の対位法を念頭に置いていました。今回の展示空間では、音のある作品もない作品もすべて一緒になることで、お互いがエコーするかのように地鳴りのようなものを作り出すでしょう。

ペドロ・コスタ《火の娘たち(2022)》2022年 撮影:中川周

3人の女性たちの歌には抵抗のメッセージが込められていますね。

彼女たちは、ここにいない人たち、周縁に置かれた人たちの歴史を歌っているのです。遙か遠くにある土地、例えばアフリカから生まれてくる歌を歌っている人々です。その原始的なうなりのような響きが、時に耳をつんざくような機械音と重ね合わされる。つまり、怒りや暴力のような世界に破壊をもたらす轟音があると同時に、他方でそれに抗い乗り越えようとする優しい声があります。そうした声には、私たちが日々直面している問題に対し抵抗する働きが備わっているのです。

今回は作品《ジ・エンド・オヴ・ア・ラヴ・アフェア》(2003)が本邦初公開となります。この作品はかつて、シャンタル・アケルマンの作品《11月のアントワープの女たち》(2008)と一緒に展示されたことがありますね。

《11月のアントワープの女たち》は、女性たちがぼんやりと夜の街角に立つ姿などを切り取っている、夢見がちで少し途方に暮れた雰囲気のする映像作品です。これを見て、《ジ・エンド・オヴ・ア・ラヴ・アフェア》という男性が部屋から窓の外を見ている佇まいを捉えた短篇と共通点があることに気付き、ふたつを組み合わせてかつて展示をしたことがあります。シャンタルの作品には音がなく、私の作品には往年のハリウッド映画で使われるジャズ音楽が乗せられていて、両方がうまく呼応しました。私たちふたりの感性をかたちづくった古きハリウッド映画のラブストーリーやミュージカルからの影響が彼女の映画には色濃く見られます。私はこの音楽的な作品がとても好きです。

「ペドロ・コスタ インナーヴィジョンズ」展 展示風景 撮影:中川周

展覧会のタイトル「インナーヴィジョンズ」は、スティーヴィー・ワンダーが1973年に発表したアルバムに由来しています。今の時代においてとても象徴的な意味合いがあると思います。

元々このタイトルは非常にミステリアスで、両義的なところがあると思います。内面のヴィジョンであり、あるいは内面から来たヴィジョンでもある。『インナーヴィジョンズ』は、一貫したステートメントを伴う力強いコンセプト・アルバムで、アメリカでは多大なものが壊されてしまったのだと訴えています。それぞれが住処としている空間の内側で、ある階級の人々の夢、とりわけ黒人の若者たちの希望や野心が打ち砕かれていた現実があったのです。

このアルバムはあなたが10代の頃にリアルタイムで聞いていたのですか?

私がこのレコードを買ったのが1974年の3月、ちょうどポルトガルの革命が起こっている最中です。本当に一晩にしてすべてが変わってしまったという時期でした。デモに参加し、教師たちや体制側に反抗して過ごした、私にとって極めて強烈な日々でしたが、非常に学びの多い時間でもありました。自分の内面的な生や自身の孤独についても学ぶことになったのです。個人的で親密な問題を抱える一方、公共の場では革命が起こっており、内と外のふたつの世界が交錯してある意味戦っているような状態でした。それと同時に自ずとふたつの世界が調和を取っていくような経験を得たのです。革命とともに自分の内面の世界があったからこそ、この『インナーヴィジョンズ』というアルバムに共鳴したのだと思います。

『ヴァンダの部屋』が公開されて以来、20年以上にわたるあなたと日本との深い関係はどのようなものと感じられているのでしょうか。

日本とはとても特別な関係、いわゆる仕事関係以上のものがあります。何よりも友情があるのです。たとえ真剣に責任を持って仕事をしているにしても、周りに対する尊敬や思いやりは欠かせません。人と人が近しく一緒に働くことで、良いもの——良い映画、良い作品、良い展覧会——ができていくと思っています。熱心に迎えてくださる観客の皆さんはもちろん、そうした友情を取り結べる人たちと日本で出会えたことは本当に幸運でした。その中にはすでに亡くなっていらっしゃる方もいて、お会いできないのが寂しい限りですが、でもきっとそういった方々も展覧会にはいらしていると思います。そこで目にすることのできる顔の中に、そこから響いてくる歌声の中、もしかしたらそのささやきの中に、もうすでに先立たれた方々も一緒にいてくださるのだろうと思っています。

ペドロ・コスタ

1958 年、ポルトガル・リスボン生まれ。リスボン大学で歴史と文学を学び、映画学校では詩人・映画監督アントニオ・レイスに師事。1989年の長編デビュー作『血』がヴェネチア国際映画祭で注目を集め、その後『骨』(1997)や『ヴァンダの部屋』(2000)で国際的評価を確立。カンヌ国際映画祭や山形国際ドキュメンタリー映画祭など受賞歴多数。『ホース・マネー』(2014)でロカルノ国際映画祭最優秀監督賞を受賞し、『ヴィタリナ』(2019)で同映画祭金豹賞を受賞。アントン・チェーホフの戯曲『三人姉妹』に着想を得て制作した短編ミュージカル映画『火の娘たち』(2023)は第76回カンヌ国際映画祭で特別招待作品として上映され、各国で高い評価を得ている。

総合開館30周年記念 ペドロ・コスタ インナーヴィジョンズ

2025年8月28日(木) ~12月7日(日)

東京都写真美術館 地下1階展示室

https://topmuseum.jp/contents/exhibition/index-5093.html

ポルトガル映画の名匠ペドロ・コスタ監督の国内初の大規模個展を開催します。『ヴァンダの部屋』(2000)や『ヴィタリナ』(2019)をはじめとする革新的な映画作品で高い評価を得てきたコスタ監督は、美術館での展覧会にも野心的に取り組んでおり、これまでセラルヴェス美術館(ポルト)やポンピドゥー・センター(パリ)などでイメージとその記憶のあり方を探求する展示作品を発表してきました。映画の領域にとどまらない作品を縦横に展開する本展にこめた思いについてお話しをうかがいました。

2025.9 東京都写真美術館ニュース「eyes」122号掲載

インタビュー:東京都写真美術館

構成:衣笠真二郎

ペドロ・コスタ 撮影:新井孝明

今回の個展は、『ヴァンダの部屋』から『火の娘たち』までに至るご自身の映画作品と関係の深いさまざまなヴィデオ・インスタレーションやポートレイト、当館が所蔵しているジェイコブ・リースの写真作品などから構成されています。美術館という空間でこれらの映像を取り扱うにあたって特別な構想が必要とされたのではないでしょうか。

私は映画をそのまま美術館に持ち込むようにしています。美術館のために何かを新しく作るのではなく、あくまで自分がすでに映画でやってきたことを展示空間に置いているのです。ただ映画館の上映と美術館の展示では、映像の繫がり方が違います。映画ではひとつの流れとして編集されますが、美術館では少し断片的で分離されていたりします。だから私にとってこの展覧会は旅だと思っています。来場者がチケットを購入し、展示室に入ってそれぞれが鑑賞しながら、自分の中で断片を拾い集めていく。ここを訪れた人自身が編集者になるのです。離れ離れの人物や顔、音楽やしぐさの断片を通して、来場者が自分自身の経験を組み立てていく。そう呼びたければ、それを物語と呼んでもよいと思います。

ペドロ・コスタ《火の娘たち》2019年 撮影:中川周

この展覧会の中ではとりわけ作品同士の音が重なり合うことが強く肯定されているように思います。

《火の娘たち(2022)》では3人の女性が同じ曲を歌っているのですが、それぞれが別々に歌うことで、時には調和し、時には互いに対話をしているかのように響きます。実際撮影している時にバロック音楽の対位法を念頭に置いていました。今回の展示空間では、音のある作品もない作品もすべて一緒になることで、お互いがエコーするかのように地鳴りのようなものを作り出すでしょう。

ペドロ・コスタ《火の娘たち(2022)》2022年 撮影:中川周

3人の女性たちの歌には抵抗のメッセージが込められていますね。

彼女たちは、ここにいない人たち、周縁に置かれた人たちの歴史を歌っているのです。遙か遠くにある土地、例えばアフリカから生まれてくる歌を歌っている人々です。その原始的なうなりのような響きが、時に耳をつんざくような機械音と重ね合わされる。つまり、怒りや暴力のような世界に破壊をもたらす轟音があると同時に、他方でそれに抗い乗り越えようとする優しい声があります。そうした声には、私たちが日々直面している問題に対し抵抗する働きが備わっているのです。

今回は作品《ジ・エンド・オヴ・ア・ラヴ・アフェア》(2003)が本邦初公開となります。この作品はかつて、シャンタル・アケルマンの作品《11月のアントワープの女たち》(2008)と一緒に展示されたことがありますね。

《11月のアントワープの女たち》は、女性たちがぼんやりと夜の街角に立つ姿などを切り取っている、夢見がちで少し途方に暮れた雰囲気のする映像作品です。これを見て、《ジ・エンド・オヴ・ア・ラヴ・アフェア》という男性が部屋から窓の外を見ている佇まいを捉えた短篇と共通点があることに気付き、ふたつを組み合わせてかつて展示をしたことがあります。シャンタルの作品には音がなく、私の作品には往年のハリウッド映画で使われるジャズ音楽が乗せられていて、両方がうまく呼応しました。私たちふたりの感性をかたちづくった古きハリウッド映画のラブストーリーやミュージカルからの影響が彼女の映画には色濃く見られます。私はこの音楽的な作品がとても好きです。

「ペドロ・コスタ インナーヴィジョンズ」展 展示風景 撮影:中川周

展覧会のタイトル「インナーヴィジョンズ」は、スティーヴィー・ワンダーが1973年に発表したアルバムに由来しています。今の時代においてとても象徴的な意味合いがあると思います。

元々このタイトルは非常にミステリアスで、両義的なところがあると思います。内面のヴィジョンであり、あるいは内面から来たヴィジョンでもある。『インナーヴィジョンズ』は、一貫したステートメントを伴う力強いコンセプト・アルバムで、アメリカでは多大なものが壊されてしまったのだと訴えています。それぞれが住処としている空間の内側で、ある階級の人々の夢、とりわけ黒人の若者たちの希望や野心が打ち砕かれていた現実があったのです。

このアルバムはあなたが10代の頃にリアルタイムで聞いていたのですか?

私がこのレコードを買ったのが1974年の3月、ちょうどポルトガルの革命が起こっている最中です。本当に一晩にしてすべてが変わってしまったという時期でした。デモに参加し、教師たちや体制側に反抗して過ごした、私にとって極めて強烈な日々でしたが、非常に学びの多い時間でもありました。自分の内面的な生や自身の孤独についても学ぶことになったのです。個人的で親密な問題を抱える一方、公共の場では革命が起こっており、内と外のふたつの世界が交錯してある意味戦っているような状態でした。それと同時に自ずとふたつの世界が調和を取っていくような経験を得たのです。革命とともに自分の内面の世界があったからこそ、この『インナーヴィジョンズ』というアルバムに共鳴したのだと思います。

『ヴァンダの部屋』が公開されて以来、20年以上にわたるあなたと日本との深い関係はどのようなものと感じられているのでしょうか。

日本とはとても特別な関係、いわゆる仕事関係以上のものがあります。何よりも友情があるのです。たとえ真剣に責任を持って仕事をしているにしても、周りに対する尊敬や思いやりは欠かせません。人と人が近しく一緒に働くことで、良いもの——良い映画、良い作品、良い展覧会——ができていくと思っています。熱心に迎えてくださる観客の皆さんはもちろん、そうした友情を取り結べる人たちと日本で出会えたことは本当に幸運でした。その中にはすでに亡くなっていらっしゃる方もいて、お会いできないのが寂しい限りですが、でもきっとそういった方々も展覧会にはいらしていると思います。そこで目にすることのできる顔の中に、そこから響いてくる歌声の中、もしかしたらそのささやきの中に、もうすでに先立たれた方々も一緒にいてくださるのだろうと思っています。

ペドロ・コスタ

1958 年、ポルトガル・リスボン生まれ。リスボン大学で歴史と文学を学び、映画学校では詩人・映画監督アントニオ・レイスに師事。1989年の長編デビュー作『血』がヴェネチア国際映画祭で注目を集め、その後『骨』(1997)や『ヴァンダの部屋』(2000)で国際的評価を確立。カンヌ国際映画祭や山形国際ドキュメンタリー映画祭など受賞歴多数。『ホース・マネー』(2014)でロカルノ国際映画祭最優秀監督賞を受賞し、『ヴィタリナ』(2019)で同映画祭金豹賞を受賞。アントン・チェーホフの戯曲『三人姉妹』に着想を得て制作した短編ミュージカル映画『火の娘たち』(2023)は第76回カンヌ国際映画祭で特別招待作品として上映され、各国で高い評価を得ている。

総合開館30周年記念 ペドロ・コスタ インナーヴィジョンズ

2025年8月28日(木) ~12月7日(日)

東京都写真美術館 地下1階展示室

https://topmuseum.jp/contents/exhibition/index-5093.html