ヴィジョンズ オブ アメリカ

第2部 わが祖国 1918-1961

2008.8.30(土)—10.19(日)

- 開催期間:2008年8月30日(土)~10月19日(日)

- 休館日:毎週月曜日(休館日が祝日・振替休日の場合はその翌日)

-

料金:一般 500(400)円/学生 400(320)円/中高生・65歳以上 250(200)円

- ※各種カード割引あり

( )は20名以上団体、当館の映画鑑賞券ご提示者、上記カード会員割引(トワイライトカードは除く)/

小学生以下および障害者手帳をお持ちの方とその介護者は無料/第3水曜日は65歳以上無料

写真初期から現在にいたるまで、特に20世紀においては世界の写真表現をリードした国・アメリカ。そこは、同国籍の作家はもちろん、ヨーロッパやアジアの作家にとっても重要な創造の「場」であり、「対象」でもありました。

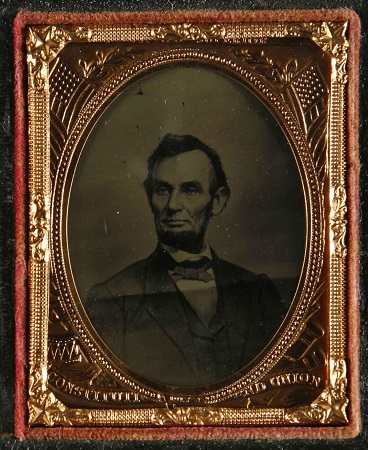

東京都写真美術館コレクション展「ヴィジョンズ・オブ・アメリカ」は、19世紀のダゲレオタイプから現代に至るまで「アメリカ」という場の中から生み出された多種多様な表現を持つ作品を、時代によって3つのパートに分けて展示。アメリカ人以外の作家も含めて、アメリカという「場」を考えることによって、これまでになかった写真/写真史におけるアメリカの意味を問い直すことをめざしています。また、そこには、アメリカの建国以来の歴史が見て取れるだけではなく、「グローバル/ローカル」といったアメリカ文化がもつ重層性が見えてくるのではないでしょうか。さらに、日本人にとってなじみのある作品や写真家を多数ご紹介できる機会でもあり、写真ファンならずとも広く楽しめる展覧会です。

【第2部の出品予定作家】

エリオット・アーウィット、リチャード・アヴェドン、アンセル・アダムス、ウィジー、ベレニス・アボット、エドワード・ウェストン、ウォーカー・エヴァンズ、石元泰博、イモージェン・カニンハム、ロバート・キャパ、ハリー・キャラハン、ウィリアム・クライン、アンドレ・ケルテス、チャールズ・シーラー、ベン・シャーン、ラルフ・スタイナー、ポール・ストランド、ウィリアム・ユージン・スミス、ブルース・デヴィッドソン、名取洋之助、林忠彦、ルイス・フォア、福光太郎、ロバート・フランク、アーヴィング・ペン、マイナー・ホワイト、カール・マイダンス、三木淳、リゼット・モデル、ドロシア・ラング、ダン・ワイナー ほか

【第2部の見どころ】

1.アメリカのモダニズム

第1次世界大戦後、世界のトップに躍進したアメリカは、この国独自の写真表現に取り組む。「カメラ・ワーク」や「フォトセセッション」が展開してきたピクトリアリズムは1910年代の終わりには、もはや時代にそぐわないものになり、テクノロジー時代の新たな表現形式に向かった。 ピクトリアリズムのソフト・フォーカスから離脱し、クリアな画面、エッジが浮き立つシャープな線、印画紙が持つ黒・白・グレーの美しい諧調を活かした力強いストレート写真が新時代の表現として登場することになった。

スティーグリッツは新時代の旗手たちのメンター的役割を果たし、ポール・ストランド、チャールズ・シーラー、エドワード・ジャン・スタイケンらが、近代都市の息吹をニュー・ヴィジョンによって捉えた。一方、エドワード・ウェストン、アンセル・アダムスらは西海岸を拠点にf.64グループを結成し、アメリカの大自然に視点を向けた。これらの新表現は、広告写真にも発揮され、ラルフ・スタイナー、ポール・アウターブリッジ・ジュニアやヴィクター・キープラーらによって実践された。1937年にはドイツで閉校になったバウハウスが、シカゴに再建されハリー・キャラハンやアーロン・シスキン、ネイサン・ラーナー、石元泰博らが関わり、中西部に新たな写真の文化圏を展開するほか、50年代には、スティーグリッツやウェストン、アダムスらの表現スタイルを引き継いだ上に、東洋思想など精神的な暗喩を持ったマイナー・ホワイトらの活動など、アメリカの写真表現はヴァラエティに富んでいった。

2.グラフ誌の黄金時代

1936年、メディアの影響力をいち早く見抜いていたヘンリー・ルースによって、『ライフ』が創刊される。これを機に、アメリカにグラフ誌ブームが起こり、世界中を巻き込んでいく。『ライフ』は、何点かの写真によって、記事内容をストーリーで伝えるフォト・エッセイを前面に押し出し、質の高い写真を提供した。マーガレット・バーク= ホワイト、ロバート・キャパ、W.ユージン・スミス、アルフレッド・アイゼンスタッド、デヴィッド・シーモア、カール・マイダンス、三木淳らは『ライフ』を飾ったフォトジャーナリストとして先駆者的存在である。

世界中で急速に広がり始めた、良質な写真への大量なニーズに応えるべく、1947年、キャパやアンリ・カルティエ=ブレッソンらによって、写真エージェンシー「マグナム」が設立される。一方、ファッション雑誌においても、『ハーパース・バザー』や『ヴォーグ』などに、アレクセイ・ブロドヴィッチ、アレキサンダー・リバーマンらの優れた アート・ディレクターや、マーティン・ムンカッチやリチャード・アヴェドン、アーヴィング・ペンらの写真家たちが登場し両者の関わりによって、斬新な写真スタイルがつくりだされ、印刷メディアは黄金期と呼ばれる盛り上がりを見せる。

3.ドキュメンタリー写真

1929年の世界恐慌による失業者対策としてアメリカ政府が打ち出したものにニューディール政策がある。そのプロジェクトのひとつであるFSA(Farm Security Administration 農業安定局)によって、アメリカのドキュメンタリー写真は活発になる。FSAは、主に困窮する小規模農業者たちを、生活可能な土地に移動させたり、生活するための資金援助を行うのが主な目的であった。そのような予算を確保するため、農民の惨状を記録し、国民たち有権者に伝える必要があった。説得力ある写真を得るために、政府はウォーカー・エヴァンズ、ベン・シャーン、ドロシア・ラングらを起用し、撮られた写真は、グラフ誌や展覧会などを通して発表された。

社会的問題意識をアメリカ国民と共有するために美意識の高い作品が効果的であることを政府は理解しており、FSAによるドキュメンタリー写真は、優れたものが残されている。なかでも、エヴァンズは普遍的なイメージを捉え、次世代の写真家たちに大きな影響力を持つことになる。このような写真の力を信じた者たちによって、1936年、ニューヨークに設立された「フォト・リーグ」は、社会的出来事などの対象に対する自分の見解を視覚的な表現によって示そうとし、写真を学ぶための教育機関を母体に展開した。この団体は、マッカーシー旋風下の赤狩りの犠牲になり、1951年に解散を余儀なくされるが、彼らの活動は、ニューヨークでのストレート写真の形成に大きく寄与している。

□協賛:凸版印刷株式会社

□協力:フォト・ギャラリー・インターナショナル/新潮社

関連イベント

- 講演会「アメリカ的なるものを求めて−1930年代のアメリカン・ドキュメンツの眼差し」

- 2008年9月12日(金) 18:00~ 終了致しました

講師:日高 優(群馬県立女子大学専任講師)

会場:1階創作室

定員:50名

入場無料(当日午前10時より当日有効の展覧会チケットをお持ちの方へ入場整理券を配布します) - レクチャー「アメリカ的なるものを求めて−1930年代のアメリカン・ドキュメンツの眼差し」

- 2008年10月12日(日) 18:30~20:00 終了致しました

講師:ピーター・バラカン

会場:1階創作室(予定)

定員:50名

入場無料(当日午前10時より会期中の展覧会チケットをお持ちの方へ入場整理券を配布します。) - フロアレクチャー

- 2008年9月12日(金) 16:00~ 終了致しました

2008年9月26日(金) 16:00~ 終了致しました

2008年10月10日(金) 16:00~ 終了致しました

担当学芸員による展示解説を行います。

(当日有効の展覧会チケットをお持ちの方はどなたでもご参加いただけます。)

展覧会図録

-

-

「メモリーズ・オブ・アメリカン・ドリーム」

今収蔵作品展の公式ガイドブックです。ダゲレオタイプから、スティーグリッツ、ロバート・フランクなど、時代背景や写真史的位置づけを学芸員が解説しております。

![チラシ2[pdf]](http://topmuseum.jp/upload/3/381/thums/2008_008_b.png)

![出品作品リスト2[pdf]](http://topmuseum.jp/upload/3/381/thums/ame2-2.png)

![出品作品リスト1[pdf]](http://topmuseum.jp/upload/3/381/thums/ame2-1.png)