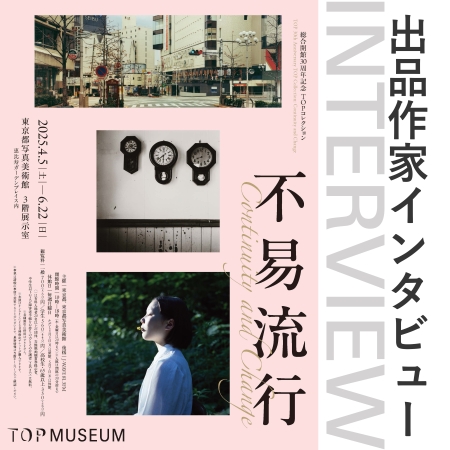

総合開館30周年記念スペシャル

【アーカイブ】「TOPコレクション 不易流行」展出品作家インタビュー

総合開館30周年を迎えた東京都写真美術館。開館以来の歴史が築いた38,759点(2025[令和7]年3月末現在)を数える収蔵品から、5人の現役学芸員がテーマに基づき作家と作品を選定。名作、傑作の数々が展示されている。

展覧会タイトルの「不易流行」とは江戸時代の俳人、松尾芭蕉の言葉だ。本展のプレスリリースによれば「変わらないものを知らなくては基本が成立せず、流行を知らなくては新しい風は起こらない」を意味する言葉であり、「芸術に対する姿勢」だという。では、この言葉は、選ばれた側の作家にとってどのような意味を持つのだろうか。展示作品への思いとともに4人の作家に聞いた。

1人目は山上新平。「見るまえに跳べ 日本の新進作家 vol.20」(2023)に選ばれた若手作家だ。不易流行は写真的な言葉だと山上は言う。

「不易にしても流行にしても、時を前提として成り立つものだとは思うんですね。写真もまったく一緒で、時の中で生成されます。それが不易にもなれば流行にもなる」

時と結びついた写真の中でも、美術館に収蔵されている作品は「名作」として次世代へと受け継がれていく。山上が作家としてめざす写真とはどのようなものなのだろう。 「僕にとっての理想の写真は圧倒的な身体と、圧倒的な精神から生まれるもの。それって芭蕉が旅に出て句を詠んだことと似ていると思います」

山上新平〈Epiphany〉より 2020年 インクジェットプリント 東京都写真美術館蔵

第4室「写真からきこえる音」に展示された山上の作品は、これまで発表してきた写真から、一歩踏み出したものになった。

「今までは森とか海のような自然を撮った写真を発表してきましたが、今回初めて日常に入って撮った写真を展示しています。ありふれた、誰でも撮ったことがあるようなものに対して、自分の眼差しだけで違う価値をつくりだせるかという挑戦です」

闇の中から凝縮された「時」が静かに現れてくるような作品である。

山上新平

第2室「寄り添う」に選ばれている大塚千野は、作品のテーマそのものに時間が組み込んでいる。少女時代に撮影した写真に大人になった自分を合成した〈Imagine Finding Me〉だ。子どもの頃の自分に会いに行くタイムトラベルのようなこの作品は、ユーモラスでもあり、同時にどこか切なくもある。東京都写真美術館では「この世界とわたしのどこか 日本の新進作家 vol.11」(2012)で展示された。

大塚千野《1982 and 2005, Paris, France》〈Imagine Finding Me〉より 2005 年 発色現像方式印画 東京都写真美術館蔵

「2005年から作り始めた作品なので、プロジェクト開始からちょうど20周年。このタイミングで東京都写真美術館で展示できたのは嬉しいです。この作品はこれまで17カ国、30カ所以上で展示していて、現在、ロサンゼルス カウンティ美術館でも展示されています。国境や世代、ジェンダーを超えて、多くの人たちから感想をもらうので、自分の作品というよりも、見ていただいた方一人ひとりのものになっているんじゃないかと思います」

個人的な家族アルバムが「作品」となり、見た人それぞれの記憶を蘇らせる。

不易流行について大塚自身はどのように考えているのだろうか。

「自分の作品を通しての解釈になりますが、私自身の個人史と、作品のテーマでもある記憶や時間、国や土地を行き来しながら、過去と現在を重ね合わせていくこと。それが不易流行なんじゃないかなと思います」

同時代を生きている私たちの記憶にアクセスする作品は、今と過去を行き来するタイムマシンとしての写真の威力を見せつける。

大塚千野《1982 and 2005, Tokyo, Japan》〈Imagine Finding Me〉より 2006年 発色現像方式印画 東京都写真美術館蔵

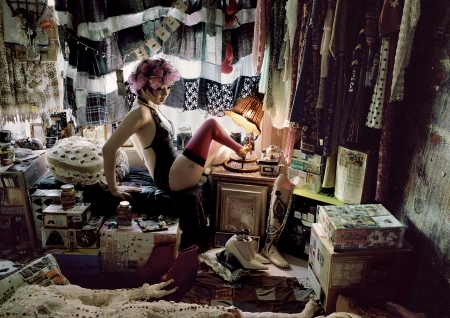

第2室「寄り添う」からもう1人、片山真理に話を聞こう。部屋の中には彼女をかたちづくるものがところせましと並べられ、彼女自身がその中にいる。ものを作りたいというエネルギーが横溢する作品だ。

「久しぶりにこの作品を展示してみて、恥ずかしいなって(笑)。当時の自分に面食らったというか。写真のことを何にもわかってない時に作った作品だったので、今は絶対作れないなと思いました」

片山真理 《小さ なハイヒールを履く私》2011 年 発色現像方式印画 東京都写真美術館蔵

もともと絵やオブジェを作っていた片山はこの作品をきっかけに写真にのめり込んでいった。知識が増え、技術を身につけることで初期作品の未熟さを思い知ったというが、この作品は原点として特別なものだという。

「この作品は卒業制作なんですが、木幡和枝先生が、将来、必ず落ち込んだり失敗することがあるけど、その時に私はこの作品を作ったんだから大丈夫って自信を持てるような作品を作りきりなさい、と言ってくださって、すごい頑張ったんですよ。自分の中でいつもこの作品を超えられるだろうか、という思いがあります」

この作品が東京都写真美術館で展示された「無垢と経験の写真 日本の新進作家 vol. 14」(2017)から8年。その時に生まれたお子さんが8歳になった。時はつねに流れ続け、とどまることがない。彼女にとって不易流行とは自分の原点に再会することだったのかもしれない。

片山真理

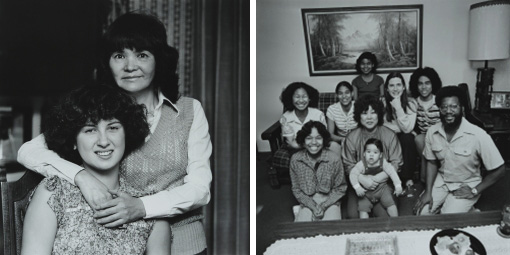

第3室「移動の時代」に選ばれた江成常夫の〈花嫁のアメリカ〉は、撮影された時から時間が経ったことで歴史の一部になった。「不易流行」を体現しているような作品だ。しかも江成自身の作家人生にも大きな意味を持っている。

大手新聞社を辞めてニューヨークへ渡った江成は、帰国の際に、母方の親戚を訪ねた。彼女はアメリカ人と結婚して渡米したいわゆる戦争花嫁だった。

「挨拶だけのつもりが、もう一日、もう一日と勧められ、その時、聴いた母国、家族への思慕の情が心に響きました。彼女の口から日本ではあまり使わなくなった言葉が出てくるのを聞いて、彼女の中で戦後の時間がまだ続いているんだなと衝撃を受けました」

ニューヨークから戻って2年後、江成はカリフォルニアに一年滞在し、アメリカに渡った「花嫁」たちを探し歩くことになる。撮影のみならず、その言葉を聴きとってまとめたのが『花嫁のアメリカ』(講談社、1984)である。その20年後には、彼女たちを再び訪ねた続編『花嫁のアメリカ 歳月の風景 1978-1998』(集英社、2000)もある。

左:江成 常夫《キョウコ・ミドルトン》〈花嫁のアメリカ〉より 1979年 ゼラチン・シルバー・プリント 右:江成 常夫《タキコ・ライト》〈花嫁のアメリカ〉より 1979年 ゼラチン・シルバー・プリント 東京都写真美術館蔵

江成は、不易流行という言葉について「真の表現は過去、現在にあっても根元は一つ」と解釈し、写真の本質についてこう表現する。

「私は『過去に目を閉ざす者は、現在にも盲目となる』という言葉を大切にしています。東西ドイツが統一された時の初代大統領、ワイツゼッカー氏の言葉です。ホロコーストという歴史的事実を直視せよ、ということでしょう。同時にこの言葉は写真文化にとってもとても重要な言葉だと思います。不易流行という言葉とともにみなさんに覚えておいてほしいですね」

江成常夫

4人の作家に共通するのは写真を表現の手段とし、写真でしかできないことをしていること。時代の変化の中で何を大切にして表現すべきかを考えていることだ。

不易流行。この言葉が持つ写真的な「何か」は、この展覧会の展示作品すべてに共通している。ぜひ、その「何か」をみなさんそれぞれが見つけてほしい。

インタビュー:タカザワケンジ

TOP コレクション 不易流行

2025年4月5日(土)~6月22日(日)

東京都写真美術館 3階展示室

https://topmuseum.jp/contents/exhibition/index-5069.html